ETC・家族カード

ETCカードを料金所で手渡しして支払いはできる?高速道路利用時の注意点

公開日:2023年3月24日

ETCカードやETCカード車載器は、高速道路を利用するうえでとても便利です。ETC車載器を搭載していない場合でも、ETCカードを料金所で手渡しすることで高速道路を利用できます。しかし、ETCカードを手渡しで利用する場合は、いくつか注意点があるのでチェックしておきましょう。

この記事でわかること

- ETC車載器がない状態で高速道路を利用する方法

- ETCカードを料金所で手渡しして高速道路を利用する際の注意点

- ETCカードの発行におすすめなクレジットカードの紹介

目次

料金所でETCカードを手渡しして支払いはできる?

車載器がない場合でも、料金所でETCカードを係員に手渡しして支払いを行い、レーンを通過することは可能です。

料金所でETCカードを手渡しするときは、係員のいる「一般レーン」または「ETC/一般レーン」に入場します。「ETC専用レーン」では手渡しができないため注意が必要です。

「一般レーン」または「ETC/一般レーン」に入場して通行券を受け取り、出口でも同様のレーンに入場して通行券とETCカードを係員に手渡します。

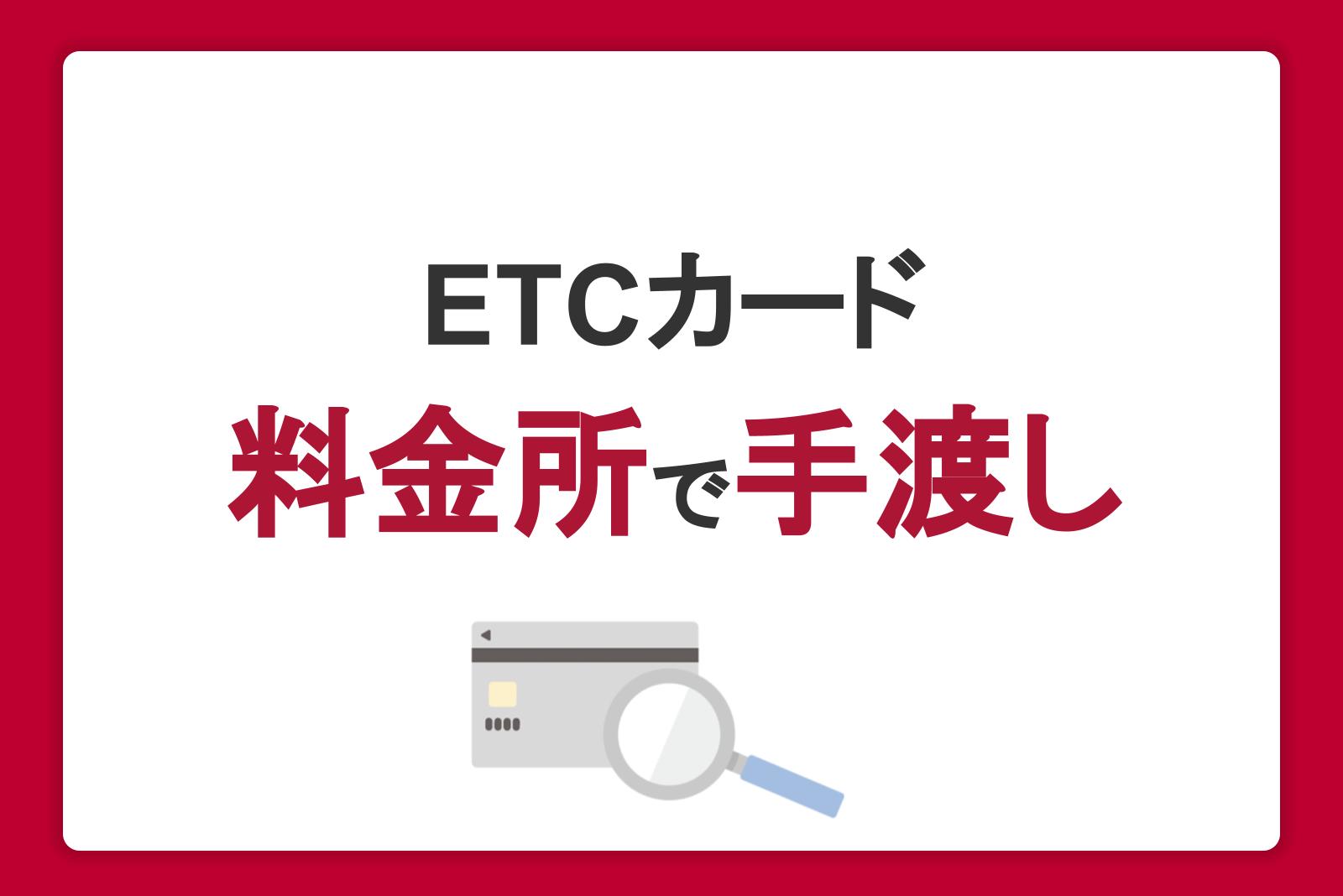

ETCカードを料金所で手渡しするときの注意点

ETCカードを料金所で手渡しするときは、次の点に注意しましょう。

各種ETC割引は適用されない

各種ETC割引の適用は、ETC車載器のある車両がETCゲートを通過して無線通信をしていることが条件です。そのため、車両にETC車載器がなく、ETCカードを手渡しして通行する場合は割引が適用されません。

しかし、ETC車載器がある場合でも「ETC専用レーン」「ETC/一般レーン」が封鎖されているといった特別な状況下では、料金所の係員に申し出ることで割引が適用されます。

ETCマイレージサービスのポイントはたまらない

ETCカードは、「ETCマイレージサービス」に登録することでポイントをためることができ、たまったポイントは高速道路の利用料金と交換が可能です。

しかし、ETCマイレージサービスは、各種ETC割引と同様に無線通信を行う車両のみの特典であるため、ETC車載器がない場合は、ポイントの取り消しや無効化が行われる可能性があります。

ETC車載器を搭載している車両であれば、次のような状況でもポイントをためられます。

- 何らかの理由により入口料金所でエラーが発生し、ETCシステムを利用できない場合

- ETCレーンが封鎖されていた場合

高速道路によっては最遠端料金が適用される

最遠端料金とは、最も遠い出口までの料金のことを指します。つまり、利用した距離を超えて最も遠い出口までの料金を請求されることです。

首都高速道路や阪神高速道路など、入口または出口に料金所がない一部の高速道路では特に注意が必要です。

本来、高速道路では入口・出口ともにETCカードを利用し、無線通行することで距離に応じた料金が適応されます。しかし、ゲートにETCアンテナが設置されているのみで料金所がない高速道路では、ETCカードを手渡ししてレーンを通過すると、正確な通行情報を把握できないため距離料金を適応できません。

ETC車載器がない車両で料金所のない高速道路を利用する際は、ETCカードを手渡しするのではなく現金で通過しましょう。

ETC専用レーンに入場しない

ETCカードを手渡しして通行するときは、係員のいる「一般レーン」または「ETC/一般レーン」に入場しましょう。出口で「ETC専用レーン」を通過しようとすると、バーが開かず止まってしまいます。

なお、レーンを通過する場合は時速20km以下に減速して徐行するように定められています。急に止まると後続車両との距離が近くなり、危険なので注意しましょう。

高速道路を利用するならETC車載器の搭載がおすすめ

ETC車載器とETCカードを利用すると、レーンで止まることなくスムーズに通過できます。

また、各種ETC割引や、ETCマイレージサービスはいずれもETC車載器を搭載していることが適用の条件となります。おトクなサービスを受けたいなら、ETC車載器は必須です。

ETCカードは料金所での手渡しでも通過できますが、ETC車載器とあわせて利用することで、メリットがより豊富にあることを理解しておきましょう。

ETCカードも発行できるJCBのクレジットカード

JCBのクレジットカードは、追加カードとしてETCカード(ETCスルーカード)を発行できます。発行手数料はかからないため、まだ持っていない方はぜひ申し込みを検討してみてください。

まだJCBカードを持っていない方に向けて、人気のJCBカードを2枚紹介します。

JCB カード W

JCB カード Wは高校生を除く18~39歳限定で申し込める、年会費が永年無料のクレジットカードです。39歳までに入会しておけば、40歳以降も年会費が永年無料で利用できます。コストを抑えておトクにクレジットカードを利用したい方にぴったりです。

JCB カード Wは、JCBカードのなかでも特にポイント還元率が高いのが特徴です。国内・海外のどこで利用しても、J-POINTが2倍たまります。J-POINTパートナーで利用すればさらにポイントが高還元になり、おトクに買い物ができます。

- 1 スターバックス カードへのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象です。店舗でのご利用分・入金分はポイント倍付の対象となりません。

- 2 Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

- 3 セブン‐イレブンでは、⼀部対象とならない店舗があります。法人会員の方は対象となりません。日本国内に限ります。

- 4 JCB カード Wを利用するとカード特典の+1倍が加わるため、上に記載のポイント倍率が適用されます。

- 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

ポイント倍率は2026年1月時点の情報です。

事前にポイントアップ登録が必要です。ショップにより特典・条件等が異なるため、最新情報は下のサイトよりご確認ください。

たまったポイントは1ポイントあたり最大1円分で利用できます。

- ポイント移行商品などの申し込み可能ポイントは商品により異なります。

JCB カード S

年会費無料で優待も充実している「JCB カード S」

JCB カード Sは、18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上の方が申し込みできます。

年会費は永年無料なので、初めてのクレジットカードや2枚目のクレジットカードにおすすめです。

JCB カード Sは年会費が無料なうえに、充実した優待サービスがついています。「JCB カード S 優待 クラブオフ」は、国内外20万ヵ所以上で利用できる割引優待サービスです。グルメ、レジャー、映画館やカラオケなどのエンタメ、ホテル、テーマパークなどで割引を受けることができます。

ほかにも、パートナー店での最大20倍のポイントアップ、旅行傷害保険やJCBスマートフォン保険をはじめとした各種保険も付帯しています。

新規入会限定のおトクなキャンペーンも実施中!

よくある質問

-

ETCカードを手渡しして支払うことはできますか?

-

ETCカードを手渡しして支払うことは可能です。入口と出口ともに係員のいる「一般レーン」または「ETC/一般レーン」に入場しましょう。

-

ETCカードは車載器がなくても利用できますか?

-

高速道路の通行および利用料金の支払いは、ETC車載器がなくてもETCカードを使って支払いが可能です。しかし、一部の高速道路では、ETC車載器がない場合、入口から出口までの通行情報を把握できないため、距離料金を適用することができず、最遠端料金(最も遠い出口までの料金)を請求されるため注意しましょう。

-

ETCカードを料金所で渡したとき割引は適用されますか?

-

各種ETC割引は、ETCの無線通信を行う車両に限定したものであるため、ETCカードを手渡しして支払った場合はこれらのサービスは適用されません。現金よりおトクに高速道路を利用したい方や、スムーズにレーンを通過したい方は、ETC車載器を車両に搭載することをおすすめします。

なお、ETCマイレージサービスも同様に、ETC車載器がない場合はポイントが取り消される場合があります。

初めての1枚を選ぶなら

JCBカードがおすすめ!

39歳以下の方限定カード

J-POINTは常に2倍

サービスも充実のJCBのスタンダードカード

- 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

- 【監修者】

-

氏名:高柳政道(たかやなぎ まさみち)

資格:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、DCプランナー2級一級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得後、2020年5月に金融コラムニストとして独立。企業に属さないFPとして投資商品の選び方を中心に情報を発信。

資産運用・生命保険・相続・ローンなど、多岐に渡るジャンルの執筆及び監修業務を手掛け、関わった記事数は500を超える。

関連記事を見る