基礎知識

一人暮らしの電気代はいくら?季節別の平均額や節約のコツを解説

更新日:2025年9月3日

「想定していたより電気代が高い」と思ったときは、電気代が高くなる要因を突き止めて、適切に対処することが大切です。

そこで、一人暮らしの電気代が高い要因と電気代節約のためにできる工夫を解説します。使っている家電の種類や製造年、家電の使い方などが電気代を大きく左右するため、主要家電ごとの上手な使い方もあわせて解説します。

電気代を無理なく節約するためにも、家電の普段の使い方を見直してみましょう。

この記事でわかること

- 季節別・地域別にわかる一人暮らしの平均電気代

- 一人暮らしの電気が高い要因と対策

- 電気代を節約するための各家電の上手な使い方

目次

一人暮らしの1ヵ月あたりの平均電気代

まずは、一人暮らし全体の平均電気代、さらに季節別や地域別の平均電気代を見ていきましょう。

一人暮らしの平均的な電気代は月額6,756円

総務省統計局の家計調査(家計収支編)によると、2024年における一人暮らし(単身世帯)の電気代の平均は、ひと月あたり6,756円で、二人以上世帯の平均電気代(月額12,008円)の半分程度です。

一人暮らしの光熱費全体の平均は12,816円で、電気代はこのうち50%以上を占めます。

【季節別】平均の電気代

一人暮らしのひと月あたりの平均電気代を季節別に見てみると、時期によってばらつきがあることがわかります。

| 2024年1~3月期 | 7,150円 |

|---|---|

| 2024年4~6月期 | 5,839円 |

| 2024年7~9月期 | 6,771円 |

| 2024年10~12月期 | 6,356円 |

1~3月期と7~9月期はエアコンや暖房器具の使用により電気代が高くなる一方で、4~6月期と10~12月期は電気代が低くなります。

【地域別】平均の電気代

一人暮らしのひと月あたりの平均電気代を地域別に見てみると、地域によってもばらつきがあることがわかります。

| 北海道・東北地方 | 7,500円 |

|---|---|

| 関東地方 | 6,566円 |

| 北陸・東海地方 | 6,794円 |

| 近畿地方 | 6,648円 |

| 中国・四国地方 | 7,437円 |

| 九州・沖縄地方 | 6,274円 |

北海道や東北などの寒冷地では、冬場の暖房で電気代が増加する一方で、温暖な地域では、冬場の電気代が抑えられるため安くなります。

意外と知らない!?電気代の内訳

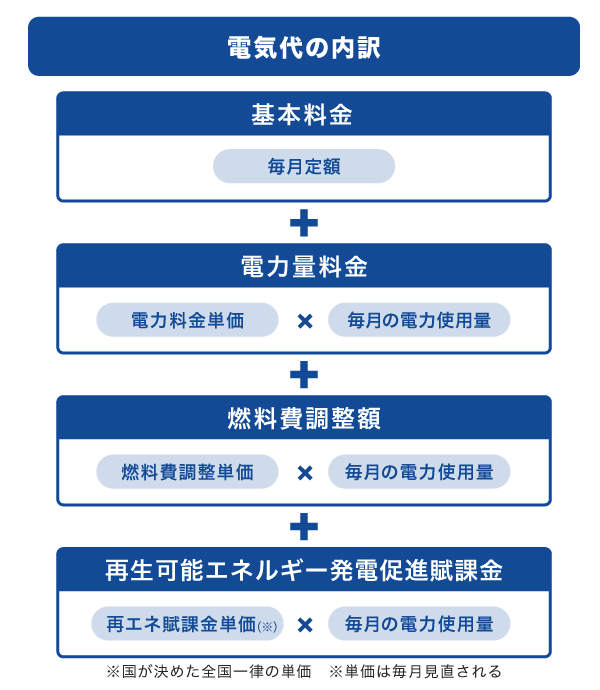

月々の電気料金は、契約容量で決まる「基本料金」と、使用電力量に応じて計算する「電力量料金」に、「燃料費調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加えた合計が算出されます。

基本料金は毎月定額で支払う料金で、電気を全く使用しなくても発生する固定費用です。電力契約のアンペア数(A)や契約容量(kVA)によって異なります。

電力量料金は、実際に使用した電気の料金で、電力料金単価 × 1ヵ月の電力使用量(kWh)で計算されます。

燃料費調整額は、火力発電の燃料(LNG、石炭、原油など)の価格変動に応じて調整される料金です。

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を支援するために全国一律で徴収される料金です。

一人暮らしの電気代が高い要因

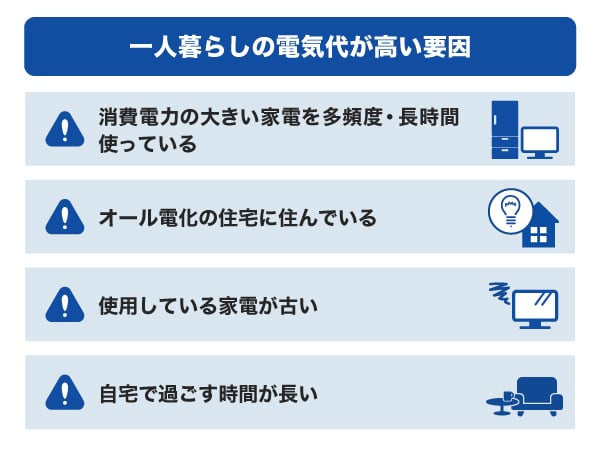

電気代を抑えるには、電気代が高くなる要因を見つけ出し、対処することが大切です。

一人暮らしで電気代が高いと感じた場合、使用している家電が古いなどの要因が考えられます。

消費電力の大きい家電を多頻度・長時間使っている

一人暮らしで電気代が高い場合は、消費電力が大きい家電を頻繁に、または長時間使っていることが考えられます。

数ある生活家電のなかでも、エアコンや照明、テレビなどは特に電気を多く消費する家電です。たとえば、照明やテレビをつけたまま就寝することが頻繁にあると、電気代が高くなる可能性があります。

こうした無駄を削減するためには、タイマー機能を活用して就寝中は自動で電源を切る、使わない家電のコンセントを抜くなどの工夫が有効です。日常的な意識の変化だけでも、電気代の節約につながります。

オール電化の住宅に住んでいる

オール電化の住宅では、調理や給湯、暖房などのエネルギーをすべて電気でまかなうため、ガスと電気を併用している住宅に比べて電気代が高くなりがちです。

ただし、その分のガス代はかからないため、トータルの光熱費が必ずしも高くなるとは限りません。

使用している家電が古い

家電の消費電力は、機種や製造年によって大きく異なります。特に冷蔵庫やエアコン、温水洗浄便座などの家電は、古いモデルほど消費電力が大きく、電気代が高くなりがちです。

一般的に、10年以上使用している家電製品は、省エネ性能が現在の基準より劣っている場合が多いため、電気代の節約という観点から見直しの対象になります。定期的に使用年数や消費電力量をチェックし、必要に応じて省エネ性能の高い家電に買い替えることも、長期的な電気代の削減につながります。

自宅で過ごす時間が長い

在宅時間が長いと、必然的に電気を使う時間も長くなり、電気代が高くなります。特にリモートワークをしている人や、休日を自宅で過ごすことが多い人は、電気代が増えやすいです。

日中もエアコンをつける、パソコンを長時間使う、照明をつけっぱなしにするなどの習慣が、電気代を押し上げる要因になります。

電気代の節約につながる!一人暮らしにおける家電の上手な使い方

一人暮らしの電気代は、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビ、パソコンといった主要家電の使い方次第で大きく変わります。それぞれの家電を効率よく使うことで、無駄な電気代をカットすることが可能です。

ここからは、家電の効率的な使い方を紹介します。

エアコン

電気代を節約しながらエアコンを上手に活用するには、設定温度と使用時間、フィルターの定期清掃の3つのポイントを押さえるとよいでしょう。

エアコンを使ううえでは、設定温度の見直しが重要です。環境省では、快適性を損なわない範囲で省エネルギーを目指す室温として夏季28℃、冬季20℃を推奨しています。エアコン使用時は、室内を過度に暖めすぎたり冷やしすぎたりしないよう、設定温度を調整することが大切です。

あわせて、室温を保つための工夫も効果的です。たとえば夏季は直射日光を避けるためにカーテンやすだれの活用や、冷気が逃げないようドアの開閉を少なくするといいでしょう。冬季は床や壁の冷気を防ぐために断熱シートや厚手のカーテンを使うなど、暖かさを保つ工夫をすると、暖房の効率を高めることができます。

また、フィルターを定期的に清掃しましょう。フィルターにはホコリやゴミが蓄積しやすく、清掃を怠ると冷暖房の効率が落ち、必要以上のエネルギーを使ってしまいます。

なお、電気代を節約することも大切ですが、無理をせず、熱中症など体調に影響が出ないよう適切に使用することが大切です。

冷蔵庫

電気代を抑えつつ冷蔵庫を上手に活用するには、適切な温度設定が重要です。温度管理を適切に行うには、冷蔵庫の設定温度や利用方法、設置場所の工夫が大切です。

冷蔵庫の設定温度は「強」から「中」に、冬季は「弱」でも十分冷却できる場合があります。設定温度は、冷蔵室や冷凍室内のツマミやボタンで調整できるため、すぐに実行してみましょう。

冷蔵庫内の温度を保つには、食品を詰め込みすぎないようにし、冷気の循環をよくすることも大切です。無駄な開閉はせず、開けている時間を短くすることも、冷蔵庫内の温度を保つために必要です。冷蔵庫の収納が整った状態であれば、無駄な開閉や開けっぱなしを防げるでしょう。

また、放熱スペースを確保するためにも、壁に近づけすぎないように設置場所を工夫することがおすすめです。

照明

電気代を抑えるには、LED照明への交換と照明の利用方法の見直しが大切です。

LED電球は、白熱電球や蛍光灯と比べて消費電力が少ないだけでなく、寿命も長いため電球の買い替え頻度が少なく、コスト削減の効果が大きくなります。

照明利用時は、使っていない部屋の電気はこまめに消したり、昼間はできるだけカーテンを開けて電気をつける時間を減らしたりして、年間の電気代を節約しましょう。

照明の明るさを調整するのも効果的です。調光機能がある場合は、明るさを必要最低限に抑えることで消費電力を削減できます。

テレビ

テレビを見る際は、画面の明るさ調整や利用方法の見直しが大切です。

初期設定では画面が明るすぎる設定になっていることが多いため、適度に調整することで消費電力を抑えられます。

見ていないときは電源を切るようにしましょう。テレビをつけっぱなしにすると、無駄な電気代がかかります。

パソコン

パソコンを利用する際は、テレビと同様に、画面の明るさと利用方法の見直しを心がけましょう。画面の明るさを適度に調整することで、消費電力の削減につながります。

長時間使用しないときはスリープではなくシャットダウンにしたり、待機電力をカットするためにコンセントを抜いたりすることも有効です。ただし、シャットダウンをすると起動時には多くの電力を消費します。90分以内に作業を再開するならスリープ状態にするとよいでしょう。

特にリモートワークなどでパソコンの使用時間が長い人は、利用方法を見直す価値があるかもしれません。

一人暮らしの電気代節約のためにできる工夫

電気代の節約は、日々の小さな工夫の積み重ねによって実現できます。

ここからは、一人暮らしの電気代節約のためにできる工夫を3つ紹介します。

電気料金プランを見直す

電気料金プランを見直すことは、電気代を大きく削減するための効果的な方法です。自分のライフスタイルに合わせたプランに変更することで、無理をすることなく、無駄な出費を抑えることが可能です。

たとえば、夜に家事やパソコン作業をするなど夜間に電力を多く使用する場合は、夜間料金が安いプランに変更することで、電気代を節約できます。

自分のライフスタイルに合ったプランを提供している新電力会社に変更するのもよいでしょう。契約内容を比較し、より安価な新電力会社に変更することで、月々の電気代を削減できます。

ガスと電気を同じ会社にすることで割引が受けられることもあるため、複数の選択肢を比較することが大切です。

待機電力を減らす工夫をする

待機電力とは、家電のスイッチを入れたときにすぐに稼働できる状態を保つために消費される電力のことです。家電を使用していない場合にも消費されてしまいます。

特に、テレビやオーディオ機器、電子レンジなどはスタンバイ状態でも電力を消費しています。

待機電力を減らすには、家電を使っていないときは電源プラグを抜いたり、スイッチ付き電源タップを活用したりすることがおすすめです。

電力消費の高いものを低いものへ変える

電気代を抑えるためには、電力消費の大きい家電の利用を控え、消費電力の少ない日用品を活用することも効果的です。

たとえば、冬季にはエアコンの利用を控えたり最低限の利用に抑えたりして、代わりに電気毛布や湯たんぽを活用すると、電気代の大幅な削減が期待できます。

また、電気炊飯器の保温機能の利用を控え、代わりに冷凍保存と電子レンジを活用するのもおすすめです。電気炊飯器の保温機能を長時間使うと、無駄な電力を消費しますが、ご飯を冷凍保存し、食べるときに電子レンジで温めれば電力消費が少なくなります。

電気代が支払えないとどうなる?電気が止まるまでの期間や対処法を解説

よくある質問

-

一人暮らしの1ヵ月の電気代はいくらですか?

-

総務省の家計調査によると、一人暮らしの平均電気代は、ひと月あたり6,000~7,000円です。

ただし、季節や住んでいる地域、家電の使用状況によって異なります。 -

一人暮らしなのに電気代が高いのはなぜ?

-

一人暮らしで電気代が高いと感じた場合、次の要因にあてはまる可能性があります。

- 消費電力の大きい家電を多頻度・長時間使っている

- オール電化の住宅に住んでいる

- 使用している家電が古い

- 自宅で過ごす時間が長い

-

一人暮らしの電気代8,000円はおかしいですか?

-

一人暮らしの電気代が月8,000円の場合、平均金額と比較するとやや高めと考えられます。

2024年 総務省の家計調査によると、一人暮らしの平均電気代は、ひと月あたり6,756円です。

しかし、エアコンや冷暖房を頻繁に使用する時期やオール電化住宅に住んでいる場合、在宅時間が長い場合などには、8,000円以上になることもあるでしょう。まずは高くなってしまった要因を探ることが大切です。

-

一人暮らしの冬の電気代は平均いくらですか?

-

総務省家計調査によると、一人暮らしの冬の電気代平均は、ひと月あたり7,000円程度です。

ただし、寒冷地では暖房の使用が増えるため電気料金が高くなりやすく、特にエアコンや電気ストーブ、こたつなどを長時間使用すると、電気代が大幅に上がる要因になります。

「ちょっと借り」にも「借り換え・おまとめ」にも最適!

JCBのローン専用カード「FAITH」

年利最大でも12.50%と

低金利(JCB比)

ご利用限度額最大900万円

- 【監修者】

-

氏名:小宮崇之(こみや たかし)

資格:CFP(R)(公認ファイナンシャルプランナー)、TLC(生命保険協会認定FP)、損害保険プランナー、証券外務員一種、日商簿記検定2級大学卒業後、信用金庫に入社。お客様と接する中で、中立的な立場によるアドバイスの必要性を感じ、保険代理店として独立することを決意。保険会社の代理店営業職、保険会社の研修生を経て2020年9月に保険代理店を設立。保険代理店の実務経験を活かした執筆業や講師業にも積極的に取り組んでいる。

関連記事を見る

電気代は毎月必ずかかる支出になるため、毎月いくら払っているのか、まずは把握することからはじめましょう。費用を抑えることができれば、年間を通じて考えると大きな効果があります。生活に支障がない範囲で、無駄な電気を使わないようにするだけでも違いがあります。電気をつけっぱなしで外に出てしまったり、テレビをつけっぱなしで寝てしまったりなど、まずは無駄を削減することからはじめてみてはいかがでしょうか。