クレジットカードの基本

クレジットカードのセキュリティコードとは?確認方法や扱ううえでの注意点

更新日:2026年1月13日

クレジットカード情報を入力する際、セキュリティコードを入力するように促され、わからなくて困った経験はありませんか?セキュリティコードとは、セキュリティ強化の目的でカードに割り当てられた3桁もしくは4桁の数字のことです。この記事では、セキュリティコードの確認方法や扱ううえでの注意点について解説します。

この記事でわかること

- セキュリティコードの確認方法

- セキュリティコードを扱ううえでの注意点

- JCBカードのセキュリティコードの確認方法

目次

クレジットカードのセキュリティコードとは

セキュリティコードとは、クレジットカードに記載された3桁もしくは4桁の数字を指します。このコードは「CVV(Card Verification Value)」とも呼ばれ、セキュリティ強化の目的でクレジットカードの持ち主と使用者が一致していることを確認するためのものです。

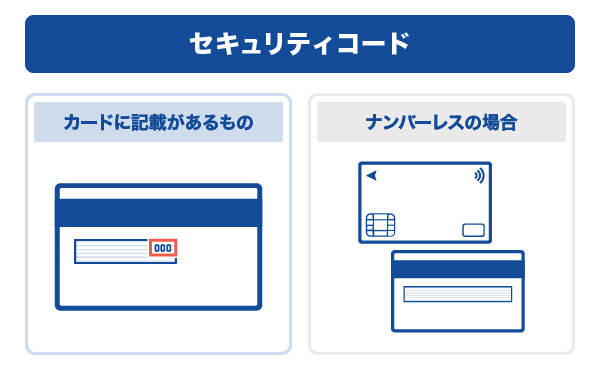

クレジットカードには表裏に情報が記載されているカードのほか、カード情報が記載されていないナンバーレスカードもありますが、いずれのカードにもセキュリティコードが割り当てられています。

ナンバーレスカードの場合

ナンバーレスカードは、カードにカード情報の記載がありません。第三者に情報を盗み見される心配がないため、セキュリティ面でより安全といえるでしょう。またカードに情報が記載されていないので、見た目がシンプルでスタイリッシュです。

セキュリティコードの記載場所や扱うときの注意点などを理解して、クレジットカードを安全・安心に利用しましょう。

クレジットカードのセキュリティコードは何のためにある?

クレジットカードにセキュリティコードが付いている理由は、第三者のなりすましによる不正利用を防止するためです。

セキュリティコードはカード情報が記載されているクレジットカードの表面上にのみ記載されており、カードの磁気情報の中にはセキュリティコードの情報は含まれていません。よって、特殊な装置を使ってクレジットカードの磁気からカード情報を抜き出して悪用するスキミングや、クレジットカード番号の規則性を利用して番号を割り出すクレジットマスターといった犯罪の防止に役立ちます。

セキュリティコード導入の背景には、1990年代に世界規模で拡大したスキミングによる被害があります。不正に取得したカード情報を利用して、商品の購入や現金のキャッシングが行われたため、セキュリティの強化を目的として、セキュリティコードが導入されたのです。

なお、セキュリティコードの入力を求められるのは、主にオンラインショッピングで支払いをするときです。セキュリティコードの入力を複数回間違えると、不正利用防止のため、ウェブサイト上でカード利用ができないよう一定期間ロックがかかります。手続きをしない限り、ロックは解除されないので注意しましょう。セキュリティコードは、犯罪を防止し、ウェブサイト上でクレジットカードを安全に利用するために不可欠なものなのです。

クレジットカードにおけるセキュリティコードの確認方法

カード情報が記載されているカードの場合、セキュリティコードの記載場所は利用するクレジットカードによって異なります。カードの表面か裏面か、3桁か4桁かなど、記載の仕方はさまざまですが、カード裏面に記載されていることが一般的です。

一方、ナンバーレスのクレジットカードの場合、カードの表裏どちらにも情報が記載されておらず、カードからはセキュリティコードがわからない仕様になっています。一般的な確認方法としては、クレジットカードと連携した専用アプリに必要な情報を入力することで、カード番号やセキュリティコードが確認できます。

クレジットカードの番号とは?確認方法や不正利用対策も紹介

JCBのクレジットカードにおけるセキュリティコードの確認方法

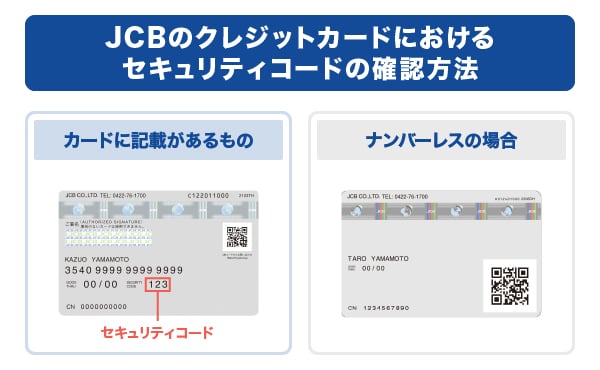

JCBのクレジットカードには、カード情報が記載されているクレジットカードと、ナンバーレスカードの両方があります。カード情報が記載されているクレジットカードの場合、セキュリティコードはカードの裏面に記載されています。

JCBのナンバーレスカードの場合、会員専用サービス「MyJCBアプリ」からセキュリティコードやカード番号を確認できます。

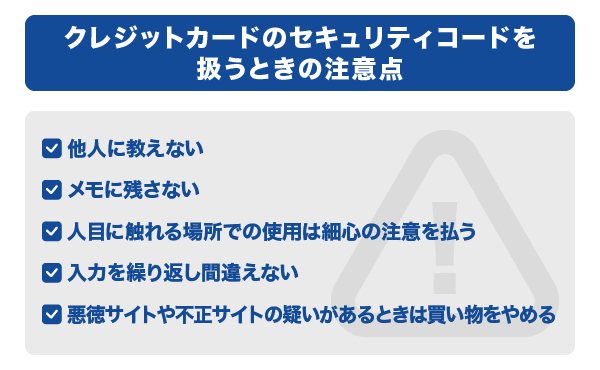

クレジットカードのセキュリティコードを扱うときの5つの注意点

クレジットカードのセキュリティコードを扱う際に気を付けておきたい主なポイントは、以下の5つです。

- 他人に教えない

- メモに残さない

- 人目に触れる場所での使用は細心の注意を払う

- 入力を繰り返し間違えない

- 悪徳サイトや不正サイトの疑いがあるときは買い物をやめる

5つのポイントについて、それぞれ具体的に説明します。

他人に教えない

セキュリティコードは、カード所有者にしかわからないという点で効力を発揮します。第三者だけでなく家族や親しい友人であっても教えるのは厳禁なため、管理は厳重に行いましょう。

また、カード自体を貸し借りすることもカード規約によって禁止されています。家族がクレジットカードを必要とする場合は、別名義で作成するか、家族カードの発行を検討しましょう。

家族カードのメリットデメリット。発行条件や審査について解説

メモに残さない

セキュリティコードをメモに残すと人に見られる危険性が高まり、情報漏えいのリスクも高まります。

手帳やスマートフォンのメモ機能など、セキュリティコードの記載先を増やせば増やすほど紛失時や盗難時のリスクが高まるため、クレジットカードのセキュリティコードはメモに残さないよう注意しましょう。

人目に触れる場所での使用は細心の注意を払う

混雑したコンビニやスーパーなどでクレジットカード払いをするとき、無防備にクレジットカードを出してカード情報を見ていると、ショルダーハッキングに遭う恐れがあります。

ショルダーハッキングとは、肩越しに他人のカード情報やパスワードをのぞき見る行為のことで、情報漏えい被害の原因のひとつです。

クレジットカード情報を意図せず第三者に知られてしまうリスクを避けるためにも、人目に触れる場所でクレジットカードを使用する際は、細心の注意を払いましょう。

入力を繰り返し間違えない

先述したように、セキュリティコードを入力する際、誤入力を複数回繰り返すと、防犯の仕様上、カードにロックがかかる場合があります。これは、クレジットカードの所有者であればセキュリティコードを誤りなく入力できるものであるとされているため、複数回のミスは不正利用の可能性があると認識されてしまうからです。

一度カードにロックがかかると、解除するためにはカード会社に連絡をして解除依頼をする必要があります。解除作業に余計な時間や労力を費やさなくて済むように、セキュリティコードをはじめとする個人情報の誤入力には十分気を付けましょう。

クレジットカードのセキュリティー対策法|安全に利用する方法を解説

悪徳サイトや不正サイトの疑いがあるときは買い物をやめる

実在の企業やサービスになりすました偽サイトで買い物をすると、クレジットカード情報が盗まれるフィッシング詐欺の被害に遭う恐れがあります。ウェブサイトで購入する場合は、正規のサイトかどうか慎重に確認しましょう。

URLが正式名称と異なっていないかも確認し、怪しいと感じたら個人情報を入力する前に、周囲やサイバー犯罪相談窓口に相談して、トラブルを回避することが重要です。

クレジットカードのセキュリティコードを忘れてしまったときの対処法

ナンバーレスではないクレジットカードの場合、セキュリティコードを忘れてしまったときは、所有しているクレジットカードで確認ができます。

ただし、セキュリティコードはカードに刻まれたものではなく、カード券面に印字されているため、傷が付いたり、摩擦でこすれたりすることで確認が困難になる場合があります。

カード本体を見てもセキュリティコードが確認できなくなってしまった場合には、カード会社にお問い合わせください。

なお、ナンバーレスカードの場合は、専用アプリから確認することができます。

セキュリティを重視するならJCBのクレジットカード

JCBオリジナルシリーズのカードは、カード情報を表裏に記載しないナンバーレスカード(NL)と、情報の記載があるクレジットカードの2タイプから選べます。券面にカード番号やセキュリティコードが記載されていなければ、店頭で提示する際にも安全・安心です。

店頭でのセキュリティを重視したいならナンバーレスカード、いつでもカード番号やセキュリティコードを確認したいなら裏面番号ありのカードというように、使い方に応じて最適なものを選びましょう。

JCBでは「JCB カード S」「JCBゴールド」「JCBプラチナ」「JCB カード W」「JCB カード W plus L」ほか、多くのクレジットカードがナンバーレスと裏面番号ありの双方に対応しており、お好みで選ぶことができます。セキュリティを重視したい方は、ぜひJCBのクレジットカードをご検討ください。

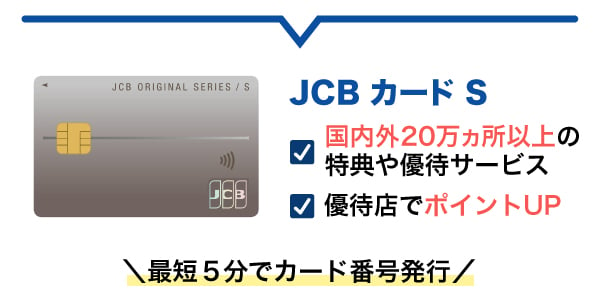

充実した優待・特典が魅力の「JCB カード S」

年会費無料で優待も充実している「JCB カード S」

JCB カード Sは、18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上の方が申し込みできます。

年会費は永年無料なので、初めてのクレジットカードや2枚目のクレジットカードにおすすめです。

JCB カード Sは年会費が無料なうえに、充実した優待サービスがついています。「JCB カード S 優待 クラブオフ」は、国内外20万ヵ所以上で利用できる割引優待サービスです。グルメ、レジャー、映画館やカラオケなどのエンタメ、ホテル、テーマパークなどで割引を受けることができます。

ほかにも、パートナー店での最大20倍のポイントアップ、旅行傷害保険やJCBスマートフォン保険をはじめとした各種保険も付帯しています。

新規入会限定のおトクなキャンペーンも実施中!

買い物も旅行も安全・安心な「JCBゴールド」

JCBゴールドは、JCBブランドの安心感・信頼感に加えてステータスの高さが魅力のゴールドカードです。国内外の旅行傷害保険やJCBスマートフォン保険が充実しているほか、国内の主要空港、およびハワイ ホノルルのラウンジを無料で利用できるなど、国内旅行や出張が多い方に最適です。

またJCBゴールドを保持していれば、一定条件を満たした方限定でワンランク上のサービスが受けられる「JCBゴールド ザ・プレミア」への招待が届きます。クレジットヒストリーを育てて、今後さらにステータスの高いカードを持ちたい方にもおすすめです。

よくある質問

-

セキュリティコードは変更されることがありますか?

-

セキュリティコードは多くの場合、クレジットカードの更新、もしくは再発行の際に変更されます。変更する主な理由としては、情報漏えいの防止が挙げられます。セキュリティコードは防犯上の目的から、以前使用していた番号と同じものを使うことはできません。また、個人で任意の数字に設定、変更することもできません。

カード更新の際はセキュリティコードだけでなく、有効期限も変更になるので、カードを利用して公共料金や各種固定費の支払いをしている場合は、登録済みのカード情報も変更しましょう。

-

クレジットカードを処分するとき、セキュリティコードはどうすればよいですか?

-

有効期限が切れて使えなくなったクレジットカードは、自身で処分する必要があります。期限が切れていても、クレジットカード本体に記載された情報をもとに不正利用や悪用につながるケースもあるため、処分は確実に行ってください。処分の際はハサミやプラスチック用のシュレッダーを利用し、個人情報が判別・修復できなくなるまで複数回にわたって切断しましょう。磁気ストライプやICチップが埋め込まれている場所に限らず、記載されている氏名やセキュリティコードも確認不可能になるまで切り、廃棄するタイミングを何回かに分けるとより防犯性が高まります。クレジットカードの取り扱いは、使用中も使用後も慎重に行いましょう。

-

セキュリティコードを入力しないとどうなりますか?

-

セキュリティコードを入力しなければ、支払いが進められない場合が一般的です。セキュリティコードはクレジットカードの所有者と使用者が一致していることを確かめ、セキュリティを強固にするためのものなので、入力しないとクレジットカードを使用する買い物ができなくなる場合がほとんどです。

違う数字を入力した場合も、誤入力を繰り返すと不正利用とみなされ、ロックがかかってしまいます。クレジットカードを使って買い物をする際は、正しいセキュリティコードを入力するようにしましょう。

今こそ安心のブランドJCB

サービスも充実のJCBのスタンダードカード

39歳以下の方限定カード

J-POINTは常に2倍

- 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

- 【監修者】

-

氏名:楠本 学(くすもと まなぶ)

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士 AFP 証券外務員一種資格金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして、資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど、次々と押し寄せる不安の波を、お客様の立場に立って将来にわたり安心できるアドバイスを行っている。

FP志望者の育成・教育にも携わっており、FP試験対策本も出版。

日本FP協会主催「CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞」

関連記事を見る

クレジットカードのセキュリティコードは、不正利用防止に不可欠です。共有を避け、信頼できるサイトでのみ入力し、フィッシング詐欺に注意しましょう。カード情報の保存は最小限にし、定期的な明細チェックを行い、カード情報を適切に管理することで安全性を高めることができます。