株式会社毎日新聞社

部門数は400以上、職種や地域の壁を越え法人カードを全社導入!

経理業務効率化から事業を支えるJCBの信頼性と提案力

企業概要

企業名:株式会社毎日新聞社

業種:情報・通信業

従業員数:約2,000人

1872年(明治5年)創刊の日本最古の新聞社である毎日新聞社を中核とする毎日新聞グループホールディングス。新聞発行を主軸としつつも多角的な事業を展開し、春の選抜高校野球大会や日本音楽コンクールなど全国的なイベントも手がけています。近年はデジタル事業にも注力し、スポーツ大会のライブコンテンツ配信を海外向けにも展開。また、新聞社の持つアーカイブ資産を活かし、戦時中の写真を活用した研究・教育機関との連携など、社会性の高い新規事業も積極的に行なっています。

株式会社毎日新聞グループホールディングス

グループ財務部 兼 グループ経理部マネジャー

株式会社毎日新聞社

経理本部 財務課長 兼 経営企画本部経営企画ユニット 兼 制作技術本部

邊見 和義 様

こちらの企業が導入しているソリューション

導入した背景

導入前の課題

- 全国各地に本支社があり経費精算に関する考え方や精算方法がバラバラ

- 全社規模で400~500もの部門があるため経費管理が複雑

- 内部統制面では経費使用の可視化と透明性の向上が必要

導入効果

- JCBエクスプレスコーポレートカードで社員の経費精算プロセスの統一化と効率化を実現

- パーチェシングサービスで固定経費支払いが一本化され効率化を実現

- 経費精算システムとの自動連携でカード利用明細を即時に確認可能になり経費利用のガバナンスを強化

導入の決め手

- 経費精算システムとの連携がスムーズ

- JCB加盟店網の高い信頼性と充実度

- パーチェシングサービスやETCなどニーズに合わせた幅広いソリューション提供

- JCBの営業担当による出張費や旅費精算などの課題に対する深い理解

インタビュー内容

新聞の発行を中心に据えながらも事業は多角化

——まず貴社の事業概要をお聞かせください。

邊見 和義様(以下、敬称略):

当社は1872年(明治5年)に創刊した、現存する日刊紙の中で最も古い歴史をもつ新聞社です。現在は毎日新聞グループホールディングスの中核企業として新聞発行を主軸にしているほか、春の選抜高校野球や日本音楽コンクールなどスポーツ・文化イベントを数多く手がけています。また直近ではデジタルメディアとしてスポーツ大会の海外へのライブ配信、アーカイブスとして戦時中の写真や記事といった資産を教育・研究機関と共同で発表するといった事業も展開しています。

私は2005年に入社して以来、経理業務を中心に携わってきました。2009年に出版部門に異動しましたが、その後毎日新聞出版として分社化することが決まり、その管理部門として会社分割の業務も担当しました。現在は持株会社の株式会社毎日新聞グループホールディングスで主に金融機関と関係会社を中心に資金調達を、毎日新聞社では経理本部に主軸を置きながら、経営企画本部では中期経営計画のモニタリング、制作技術本部では組織変更に伴う管理会計支援の仕事をしています。

——当時の出向先である毎日新聞出版での業務内容を詳しく教えていただけますか。

邊見:

本社の出版部門から独立した毎日新聞出版株式会社では、毎日新聞グループ内で初めて当時はあまり導入の少なかったクラウドサービス型の経費精算システム導入が決まり、それを推進することになりました。将来的に本社でも同様のシステムを導入しようという経営方針の中、まずは100人規模の組織として、スモールスタートにふさわしい場として選ばれました。一連の業務の中で、クラウド版のサービスを基幹の会計システムと連携させるなど、経費精算システムとの連携を推進する過程にも携わりました。

経理業務を複雑にする広範な職種と地域で異なる慣習

——その後、本社でもシステム導入に携わったということですが、どのような課題に悩まされていましたか。

邊見:

毎日新聞出版での出向を終えた私は、そのまま本社でも経費精算システムの本格導入に携わることになりました。毎日新聞出版での出向時の経験が、2,000名の社員が在籍する本社でコーポレートカードを導入した際にも役立っています。

新聞社の本社というのは「職種のデパート」と呼ばれるほど、幅広い職種が入り乱れる組織です。記者だけでなく、販売店のエリアマネージャー、広告代理店と付き合う広告営業担当、ベンダーとのやり取りが多いシステムエンジニア、自分たちでメディアコンテンツを作る人たちに加え、人事、経理、総務といった管理部門など、多種多様なスタッフが在籍しています。交通費や会議費交際費などの他、個人の精算に馴染まない部署共通の支払いも多く発生するため、経費管理が複雑で経理業務は効率的とは程遠いものでした。

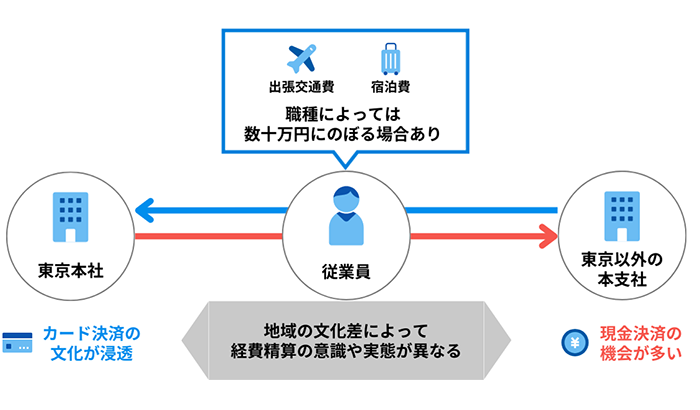

また、全国紙ということもあって、東京から北海道、大阪、福岡など地域毎に本支社がありますが、各拠点での経費精算に対する考え方が地域文化の違いによって大きく異なっていました。

例えば、東京ではクレジットカード決済が普及していたため、領収書とクレジット利用明細の2つをセットにして精算するというルールが浸透していたのですが、他の地域ではまだ現金の支払いが中心で、「クレジットカードを使わなくても現金で経費精算できるだろう」という意識が根強く残っていました。

この違いは、地域を跨ぐ転勤がある社員にとっては心理的な負担になっていたと思います。

——これらの課題を解消するため、カード決済を選んだ理由はなんでしょうか。

邊見:

会社の大方針として、出納業務の圧縮や、内部統制面での課題解決のため、従業員の立替負担を伴う現金での経費支払いを極力なくしたいと考えていました。というのも、部署や役職によっては月に数十万円の立替が発生するケースもあり、従業員の大きな負担となっていたためです。

また、クレジットカード決済ができる店舗はカード会社の審査を通っているためカード加盟店の信頼性が担保されますし、カード決済の明細は手書きの領収書と異なり、「いつ」「誰が」「どのお店で」「いくら」支払ったかが明確になるといった決済の透明性が担保される部分が課題解決のため重要でした。

当社は東京・大阪間の移動が特に多いのですが、従来はJRで購入した大量の回数券を経理で保管し、出張前に手渡しする方式だったため、誰がいつ使ったか不明確になるケースがありました。この点からも全社員が個別のカードを用いて決済することが合理的だと考えたのです。

——いくつかの候補の中からJCBを選んでいただいた理由をお聞かせください。

邊見:

当時の担当者が、いくつかのカード会社にお声をかけたところ、営業担当の方がとりわけ熱心に旅費交通費に関する課題に対して耳を傾けてくれたのがJCBさんでした。新幹線の予約、乗車がスムーズにできるJCBエクスプレスコーポレートカードの提案もいただきました。

その後、私がメインの担当になった際に導入時の細やかな対応を拝見して、当時の担当者の選択は正しかったんだと感じました。というのも社内には部門が多く、部門は全社で400以上にものぼります。コーポレートカードを配布するにあたり、それぞれのカードと部門を紐付けましょうと提案してくれ、きめ細かく対応していただきました。導入の担当者としては、2,000名への配布フローをどのように簡素化するかが大きな課題ではありましたが、非常に担当者目線で動いていただいた実感があります。どの部署で使われているカードなのか一目瞭然になったので、その後の管理がとても容易になりました。

当社のように部署数が多ければ多いほど企業にとっては導入のハードルが高くなるものですが、JCBさんの高いサポート力があったからこそ、その後の展開もスムーズに進められたと思います。

——実際にどのように全社へと展開されたのでしょうか。

邊見:

導入は、毎日新聞出版のときと同じように100人規模からスタートしました。具体的には広告の営業部隊と、デジタルメディアの2部門を最初のターゲットとし、この従業員数や規模でスムーズに運用できるかを確認した後、イベントの開催を手がける事業部門、全国の販売拠点を担当する販売部門、そして最も会社の中で大多数の記者職へと展開を図りました。販売部門は特に立替費用が多かったために、導入の成果が端的に現れました。月の半分ほど出張するマネージャークラスは、ホテル代なども含めて月に20~30万円ほどの立替の負担が軽減されました。従来は仮出しなども行っていましたが、コーポレートカードの利点を生かし、決済のサイトと精算の定期化を両立することで、ユーザの負担と精算遅延の軽減を実現できたと思います。このように適用する部門や職種を順次広げ、カード決済の利用率が低かった地域にも徐々に導入を進めていった結果、3年ほどかけて全社展開を実現しました。

——あらゆる社員がカードを所持することへの慎重論はありましたか。

邊見:

たしかにコーポレートカードの紛失や盗難のリスクについての懸念や、会社決済という特性上、望ましくない利用が起こる可能性を指摘する声はあがりました。しかし、経費精算システムとの連携をうまく利用することで、ほぼリアルタイムでカードの明細を把握できる、いわば「ガラス張りの状態」であることを強調すれば、不適切な使用は自ずと起こりにくくなると説明しました。加えて、経費精算の承認、内容のチェックは所属長の責任であり、むしろ会社支給のカードなら部下が何に使ったのかをきちんと把握できるはずだと、本来あるべき管理体制についても繰り返し説明することで対応しました。

——導入後の変化や成果についてお聞かせください。

邊見:

業務効率という面で、大きく2つの効果がありました。1つは経費精算作業の正確性とユーザーの生産性の向上です。カードの利用明細が自動で経費精算システムへと反映されることで、領収書を見ながら数字を伝票に打ち込む作業から解放され、入力の手間が大幅に削減されました。電子帳簿保存法への対応という点でも非常に効率的ですね。2つ目は経費精算の遅延防止です。以前は数カ月間も精算が忘れ去られていた精算が経理へと持ち込まれることもありましたが、今は週1度、「未精算のカード情報がある」と経理側から能動的なアプローチが可能になっています。さらに、これまで管理職の個人に紐づいていた支局単位の固定費、新聞の購読やNHKの受信料といった部門共通の支払いについては、パーチェシングサービスを併用することで異動時の手続きを簡素化できました。全国の支局・通信部などの取材拠点で利用されており、現場からも「便利で楽になった」という声が届いています。

自社ビジネスへの理解力と提案力への信頼

——JCBに対する総合的な評価をお願いします。

邊見:

他社との違いを顕著に感じるのは、私たちの課題や実現したい姿を高い解像度で理解してくれていることです。技術革新や経済環境の変化が激しい中で、私たちのことを深く理解し、顔の見える関係のパートナーがいることをとても心強く感じています。今や決済サービスは、企業活動の重要なインフラの一部を担っているとも言えます。たとえば当社が毎日配信するデジタルサービスの裏側では、クラウドプラットフォームを使っていますが、万一決済が止まればプラットフォームの利用も止まってしまいます。そうなれば、「デジタル版を配信できない」という重大な事態を招いてしまいます。そういった意味で、JCBとそのサービスは重要なインフラの一部であり、安定性や緊急時の体制を常に整えている点も高く評価しています。

——JCBからは新規ビジネスの提案も行っています。

邊見:

コーポレートカードの提案にとどまらず、今後毎日新聞が様々なことに挑戦していく上で非常に参考になるビジネス提案を多々いただいています。最近では、JCBの若手社員の方から教育系VRの活用について提案がありました。その後、社内の新規事業コンペで最優秀賞を獲得し、新規事業の種として育ってきています。

<補足:JCBからのご提案>

毎日新聞社は「知財ビジネスへの取り組み」の一環として「法人向け画像提供サービス」の販路拡大に注力しておられます。ここに対しJCBとして側面支援できる方法はないかと考え、当社の法人カード導入法人であるXRソリューション事業者「アルファコード」さまとのアライアンスモデルをご紹介・ご提案いたしました。販路拡大につながるマッチングとなり、毎日新聞社内での注目度も高いプロジェクトとして進行しております。

株式会社アルファコード:VR・MR・AR技術を活かしたソリューションビジネスや、ゲーム、スマートフォン向けサービスの開発・提供を行う企業

——最後に、導入を検討している企業へのアドバイスをお願いします。

邊見:

今後、さらにキャッシュレス化は進み、決済手段も新しいものに変わっていく可能性があります。ただ、決済そのものがなくなることはないため、決済や経費精算に深い知見を持つJCBさんの価値は揺るがないと思います。弊社も今後JCBさんの力を借りて、より生産性を高め、働きやすさを追求していきたいと考えています。全社的に導入するとなった際には、まずは小規模からスタートし、成功事例や課題解決を図り、社内の理解を得ながら広げていくという進め方をおすすめします。