法人カードの基本をおさえる

領収書の但し書きの書き方とは?例と画像で正しい記入方法をわかりやすく解説

公開日:2026年1月13日

領収書の「但し書き」は、支払いの内容を明確にするための項目です。空白だったり、曖昧だったりすると、経費精算がスムーズにできない場合があるため、発行してもらう際は「飲食代として」など具体的な内容や用途が記載されている必要があります。

自分が領収書を発行する場合は、誰が見てもわかるように丁寧に書くことや、後から追記されないように工夫することも大切です。

この記事では、領収書の但し書きの書き方や注意点などをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 領収書の但し書きの書き方

- 領収書の但し書きの必要性

- 領収書の書き方に関する注意点

目次

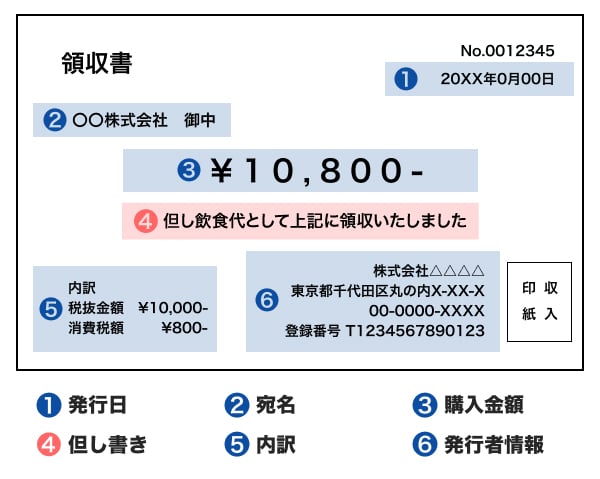

領収書の但し書きとは

領収書の「但し書き」とは、支払いの内容を明確にするために、何に対する代金なのかを記入する項目です。領収書を発行する側は、但し書きに「◯◯代(費)『として』」と記入します。たとえば、「文房具代として」「飲食代として」といったように、具体的な用途や目的を書くことが大切です。

【項目別】領収書の但し書きの書き方例

領収書の但し書きはできるだけ具体的に記入することが大切ですが、スペースが限られているため、項目別にまとめて記載することになります。

領収書の但し書きに記載する項目例を一覧で見てみましょう。

| 購入・支払いしたものの例 | 但し書きの書き方 |

|---|---|

| ノート ペン コピー用紙 | 文房具代 |

| ティッシュペーパー 蛍光灯 電池 | 消耗品費 |

| 書籍 新聞 雑誌 | 書籍代 |

| ランチ 飲み物 | 飲食代 |

| 出張時のホテル宿泊 | 宿泊費 |

| チラシ印刷 広告出稿 | 広告宣伝費 |

| 切手 はがき | 通信費 |

| お中元・お歳暮など贈答品 冠婚葬祭の引き出物 開店祝いなどの花 手土産 | ギフト代 |

| セミナー講師としてのお礼 | 講演料 講師代 |

領収書を受け取った際は、但し書きの項目とは別に、領収書の裏面に詳細を記録しておくと、あとから内容を説明しやすくなります。

たとえば飲食代の場合は、「誰と(関係性)」「何名で」「どのような目的で(打ち合わせなど)」といった情報を記載しておくことで、業務に関連する支出であることが明確になり、私的利用との区別がつきやすくなります。

複数の商品を購入した場合の書き方

オフィスで使う文房具(消耗品代)と、切手やはがき(通信代)など、複数の項目にまたがるものを購入した場合、但し書きの書き方に迷うかもしれません。このような場合は、購入金額が大きいほうや品目数の多いほうの項目を記載し、「他」や「他〇点」と付け加える方法があります。たとえば「文房具代として 他3点」といった書き方です。

この場合、領収書とは別にレシートや納品書を保管したり、会計ソフトに購入内容のメモを残しておいたりすると、あとから内容を確認しやすくなります。

領収書として認められない可能性がある但し書きの例

但し書きの内容が曖昧な場合、領収書として認められない可能性があります。

たとえば「お品代(品代)」は、具体的に何を購入したのかが不明なため避けるべきです。同様に「謝礼」とだけ記載するのも不十分で、「講演会の講師謝礼として」など、内容を明確に示す必要があります。

「会費」や「仕入れ代」などの表現も、そのままでは目的や対象がわかりにくくなります。この場合は「◯◯の会費」「◯◯の仕入れ代」のように、具体的な内容を記載しましょう。

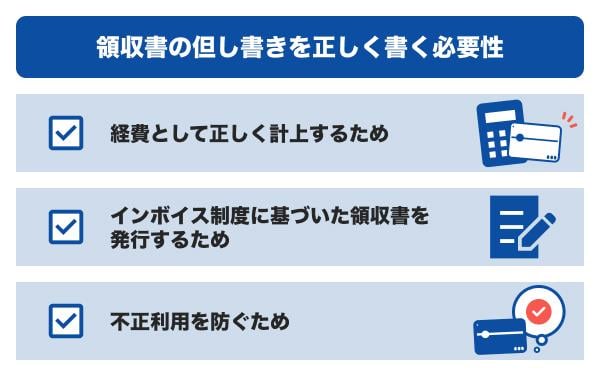

領収書の但し書きを正しく書く必要性

領収書の但し書きは、正確かつ具体的に記載しなければなりません。これには3つの理由があります。

経費として正しく計上するため

但し書きが「お品代として」などの曖昧な内容だったり、空欄のままだったりすると、経費として認められない可能性があります。企業によっては、「但し書きが曖昧な場合は、経費として認めない」といった社内ルールを設けていることもあります。提出した領収書が不適切だと、領収書を受け取った経理担当者が経費として処理できないこともあるため、但し書きは適切に記入する必要があります。

インボイス制度に基づいた領収書を発行するため

領収書を受け取る側が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の要件を満たす領収書が必要です。簡易インボイスの場合、適格請求書と認められるには、次の項目の記載が必要です。

- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象項目である旨)

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額など(※1)

- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

- 1 端数処理は、ひとつの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ

「取引内容」が「但し書き」に該当します。これらの要件を満たすためにも、但し書きには具体的な内容を記載することが大切です。

不正利用を防ぐため

但し書きの記入を省略した領収書や、あとから書き加えられるような状態で発行した領収書は、不正利用のリスクが高まります。宛名や金額と同様に、但し書きも空欄のまま渡さず、発行時に必ず内容を記載しておくことが重要です。

自分が発行した領収書が不正利用につながってしまえば、信用を損なうことになりかねません。信頼性の高い領収書を発行するためにも、但し書きは正しく丁寧に記載しましょう。

領収書の但し書き・宛名でミスをした!訂正をしてもいい?

領収書の但し書きや宛名に誤りがあった場合、訂正してもよいかどうかは、発行した領収書が通常のものか、インボイス制度に対応したものかによって異なります。

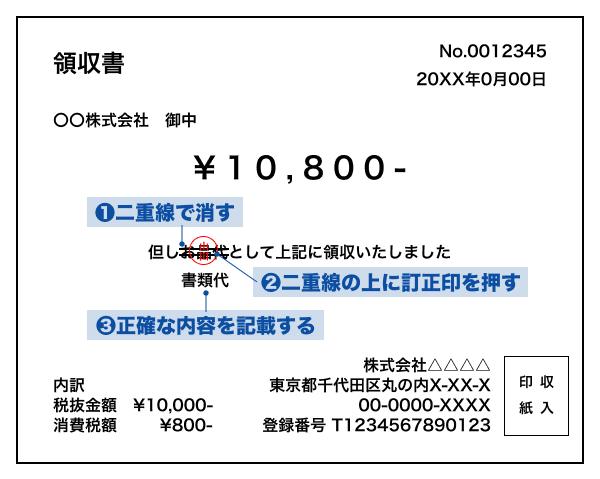

通常の領収書の場合

通常の領収書の場合は、誤った部分に二重線を引き、その上に訂正印を押し、近くの余白に正しい内容を記載します。訂正印の押印は法的に義務づけられているわけではありませんが、商習慣上の一般的なルールです。押印することで誰が訂正したのかを明確にできるため、信頼性が高まり、不正や改ざんを防止する効果も期待できます。

訂正後の記載位置に明確な決まりはなく、但し書き付近の余白に記載します。

インボイス対応の領収書の場合

インボイス制度に対応した領収書(適格請求書)の場合、通常の領収書と同様の訂正方法は認められません。訂正した領収書は適格請求書としての要件を満たさなくなるため、あらためて正しい内容を反映した領収書を再発行する必要があります。

自分が発行した領収書に訂正が必要となった場合は、正しい記載内容で再発行するか、修正した事項を明示した領収書を発行する方法のいずれかの対応となります。

領収書の但し書きによって収入印紙の金額が変わる

収入印紙とは、課税対象となる書類(領収書など)に貼り付ける証憑のことです。紙で発行された領収書に対して、一定の金額以上の取引があった場合に必要となります。

通常、5万円未満の領収書であれば収入印紙は不要ですが、5万円以上になると貼り付けが必要です。たとえば、5万円以上100万円以下の領収書には、領収書を発行する側が200円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。

ただし、収入印紙の要否は税込価格ではなく、税抜価格で判断されます。たとえば、支払金額が53,900円(税込)でも、商品価格が49,000円(税抜)であれば5万円未満となり、収入印紙は不要です。この場合、但し書きに「税抜価格49,000円 消費税10% 4,900円」のように、税抜価格と消費税率・消費税額を明記することが重要です。

なお、クレジットカード決済の場合や電子的に発行された領収書、事前に届け出をしている場合は、5万円以上でも収入印紙は不要です。但し書きの内容によって収入印紙の要否や金額が変わるため、領収書を発行する側は正しく対応しましょう。

領収書の処理や経理作業を効率化するポイント

個人事業主の場合、自分ひとりで本業や経理作業、事務作業をする方は少なくありません。そういった個人事業主の方が経理作業を効率化するための、2つのポイントを紹介します。

業務とプライベートのクレジットカードを分ける

支払いにクレジットカードを利用している方は、プライベート用と事業用を分けることで、経理作業がスムーズになります。1枚のクレジットカードでプライベートと事業の支払いを兼用すること自体は問題ありませんが、利用明細が見づらくなります。事業用とプライベートの支出が混在すると、仕訳作業での入力漏れやミスにつながりかねません。

事業用のクレジットカードを作って使い分ければ、事業に関する支払いのみになるため、こうしたミスを防げるでしょう。

会計ソフトと連携できるクレジットカードを活用する

会計ソフトと連携できるクレジットカードを使用すれば、クレジットカードで支払いをした記録が自動的に会計ソフトへ反映されます。利用明細を見ながら、会計ソフトに入力する必要がなくなるため、作業の効率化に加えて、入力ミスの防止にもつながります。

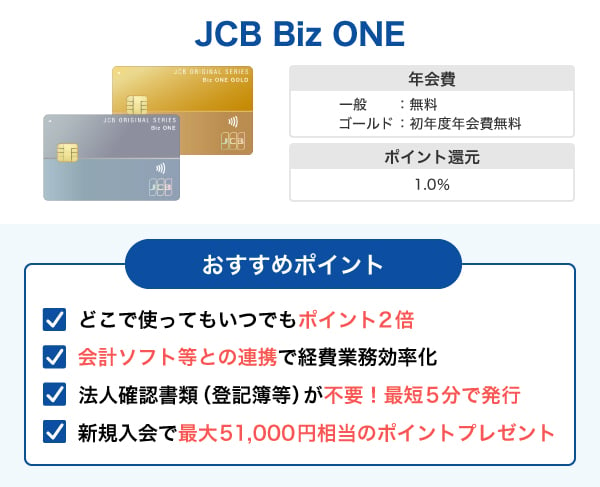

個人事業主・フリーランス向けのビジネスカード「JCB Biz ONE」

「JCB Biz ONE」は、個人事業主やフリーランス(副業含む)の方が申し込めるビジネスカード(法人カード)です。個人名義の口座で申し込むタイプにはなりますが、最短5分でカード番号が発行されます。

「JCB Biz ONE 一般」は年会費が永年無料で利用できることが魅力です。「JCB Biz ONE ゴールド」の年会費は5,500円(税込)ですが、初年度無料で利用でき、年間100万円(税込)以上(※1)の利用があれば翌年度の年会費も無料になります。

どちらも弥生会計やfreee、マネーフォワードなどの会計ソフトと連携可能なため、経費作業の効率化に役立ちます。

- 1 年会費、ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、キャッシングサービスご利用分、電子マネーチャージご利用分など一部のご利用分は集計の対象となりません。

領収書の書き方に関する注意点

領収書は、誰が見ても内容が分かりやすく、かつ改ざんや追記ができないように記載することが大切です。ここでは、但し書きを含めた領収書全体の書き方に関する注意点を紹介します。

- 誰が見てもわかるように正しく記載する

- 追記されないように記載する

誰が見てもわかるように記載する

領収書の但し書きや金額、日付などは、見やすく丁寧に記載しましょう。文字や数字が判別しにくいと、誤って経費を計上するなどのトラブルにつながる可能性があります。特に手書きの場合は、誰が見ても内容が明確にわかるように記載することが大切です。

追記されないように記載する

領収書を発行する際は、受け取った方が加筆できないようにする必要があります。たとえば、0を付け足して金額を変えたり、空白の但し書きに後から加筆されたりすることを防ぐ工夫が必要です。

たとえば、金額の前後に「¥」や「-」を付けて「¥15,000-」とすることで、数字を付け足されるなどの改ざんを防げます。その際、「¥」や「-」と数字の間に隙間を開けないようにしましょう。

よくある質問

-

領収書の但し書きの正しい書き方を教えてください

-

領収書の但し書きは「広告宣伝費として」「備品購入費として」などのように、具体的な内容に「〜として」を付けて記載します。何に対する支払いかを具体的に記載することが大切です。「お品代」や「品代」などの表現は、具体的に何を購入したのかがわかりにくいため、避けるようにしましょう。

-

領収書の但し書きは、なし(空欄)でもいいですか?

-

領収書を発行する際には、必ず但し書きを記載する必要があります。内容が不明なままだと、経費として認められない場合があるため、「広告宣伝費として」のように明確な内容を記載しましょう。

-

領収書の但し書きは自分で書いてもいいですか?

-

但し書きは、領収書を発行した側が記載するものです。もし店舗などで受け取った領収書の但し書きが空欄だった場合は、領収書を発行した方にその場で記載してもらいましょう。

-

領収書をもらい忘れてしまった場合はどうすればいいですか?

-

領収書をもらい忘れた場合でも、購入店舗で後日発行や再発行の対応が可能な場合があります。レシートや会員証、注文伝票などを持参し、店舗スタッフに伝えてみましょう。店舗によって対応が異なるため、事前に確認が必要です。

領収書がもらえなかった場合は、利用明細などの記録を残しておきましょう。「書類発行元の名称」「商品やサービスを購入した年月日」「利用金額」「購入した商品やサービスの内容」が明記されていれば、を領収書代わりとしてとして認められる場合があります。 -

領収書は紙で保管しなければいけませんか?

-

電子帳簿保存法により、条件を満たせば領収書を電子データで保存することが認められています。たとえば、法人カードを利用した場合、利用明細データが領収書の代わりとして保存できることもあります。また、会計ソフト等と連携することで、経費処理の自動化や書類の保管作業を大幅に効率化できる点も法人カードのメリットです。

法人の本人確認書類不要!

最短5分で発行可能

会計ソフト等の連携可能で

J-POINTはいつでも2倍

初年度無料+条件達成で

翌年度も年会費無料

- 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

- 【監修者】

-

氏名:高柳政道(たかやなぎ まさみち)

資格:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、DCプランナー2級一級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得後、2020年5月に金融コラムニストとして独立。企業に属さないFPとして投資商品の選び方を中心に情報を発信。

資産運用・生命保険・相続・ローンなど、多岐に渡るジャンルの執筆及び監修業務を手掛け、関わった記事数は500を超える。

関連記事を見る

個人事業主の方は確定申告に向けて領収書を保管することになりますが、但し書きの内容が不十分では領収書として認められず、経費計上できない可能性があります。但し書きが「品代」や空欄では何の支払いをしたのかがわかりません。あとから修正をしないためにも、客観的に誰がみてもどんな支払内容かがわかるような但し書きをしましょう。