法人カードの基本をおさえる

【画像あり】開業届とは?個人事業主が出すメリット・デメリットと書き方、提出方法を解説

更新日:2026年1月27日

「開業届」は、税務署に対して新たに事業を開始したことを届け出るための書類です。法律上は、事業開始から1ヵ月以内に提出することが義務付けられていますが、提出しなかった場合でも罰則はありません。

とはいえ、開業届を提出することで、屋号付き口座を開設したり、補助金や助成金の申請ができたりなど、さまざまなメリットを得られます。

事業をスムーズに開始できるように、開業届の書き方や提出方法、必要な準備も確認しておきましょう。

この記事でわかること

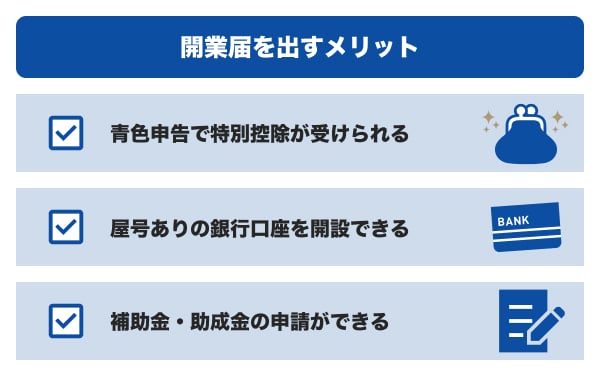

- 開業届を出すメリット・デメリット

- 開業届の書き方・出し方

- 個人事業主が開業するときに必要なもの

目次

開業届とは

開業届とは、個人事業主が新たに事業を始めたことを税務署に届け出るための書類です。

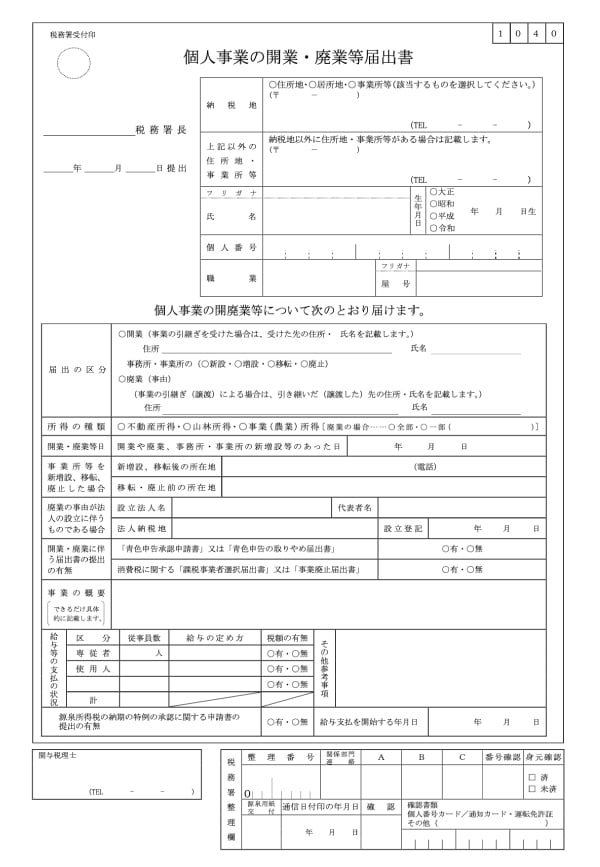

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」 といい、新たに事業を始めたときのほか、事務所の新設や増設、移転、廃業の際もこの書類を提出します。

個人事業主が事業を開始する際に開業届を提出することには、事業所得が発生することを税務署に伝える目的があります。

開業届はいつまでに提出しなければならないのか

開業届は、 事業開始から1ヵ月以内に提出することが、所得税法により定められています。そのため、事業を始めたらできるだけ早めに提出することが大切です。

開業届は過去に遡って提出することも可能です。たとえば、7月1日に事業を開始したにもかかわらず、提出を忘れていた場合でも、9月1日に税務署へ出向き、「開業・廃業等日」の欄に7月1日と記載して提出できます。

開業届を出さないとどうなるのか

開業届を出さないことによる罰則はありませんが、提出しておくことが望ましいといえます。

開業届を出すことで、個人事業主は青色申告特別控除を受けられたり、屋号付き口座を開設できたりなどのメリットを得られます。しかし、開業届を出さないとこれらのメリットを得られません。

今後の事業への影響を考慮すると、開業届は提出しておいたほうがよいでしょう。

開業届を出すメリット

ここでは、開業届を提出することで得られるメリットを紹介します。

青色申告で特別控除が受けられる

青色申告とは、確定申告の方法の一種で、「複式簿記」という所定の方法で帳簿を付け、申告を行うものです。青色申告を利用すれば、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。

青色申告を利用するには、その年の3月15日まで(※)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業届を提出していない場合、「青色申告承認申請書」の提出ができず、青色申告による確定申告も行えません。控除を受けたい方は、開業届とあわせて青色申告承認申請書も提出する準備を進めましょう。

- 提出期限が土・日・祝の場合は翌日に繰り越されます。

屋号ありの銀行口座を開設できる

開業届には「屋号」を記載する項目があります。開業届を提出する際に屋号を設定しておけば、銀行口座の名義に屋号を反映することが可能です。店舗名やサービス名を屋号として使用したい場合は、屋号を記載した開業届を提出することを検討してみましょう。

補助金・助成金の申請ができる

補助金や助成金、ビジネスのサポートを受けるためには、開業届の控えをはじめとした事業関連書類の提出を求められることがあります。

事業関連書類には確定申告書や決算書なども含まれますが、これらは確定申告をしていれば税務署から控えを取得できます。一方で、開業届の控えは、自身で開業届を作成・提出しなければ控えを受け取ることはできません。

開業届の控えは、創業時期の証明として利用されることが多く、補助金・助成金の申請に限らず、事業に関する契約などでも提出を求められることがあります。そのため、開業届は事前に提出しておくことをおすすめします。

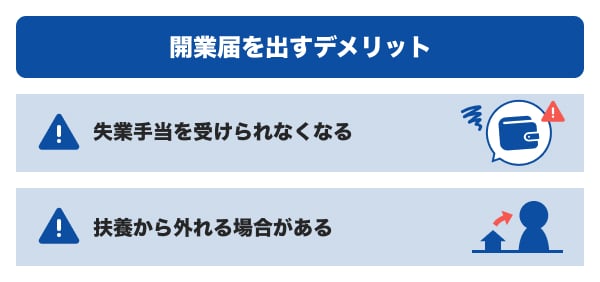

開業届を出すデメリット

開業届を提出する前に、考えられるデメリットについても確認しておきましょう。

失業手当を受けられなくなる

開業届を提出して個人事業主になると、「求職中」とはみなされなくなるため、失業手当の受給対象から外れます。勤務していた会社を退職し、失業手当を受給している場合には、開業届の提出によって受給資格を失う可能性があるため、事業開始のタイミングには注意が必要です。

扶養から外れる場合がある

開業届を提出して個人事業主となった場合、健康保険組合によっては、扶養から外れる可能性があります。扶養から外れると、国民年金保険料や国民健康保険料を自分で納める必要があるため、保険料の負担が増えてしまうかもしれません。

ただし、年間の収入が一定基準を下回る場合など、条件によっては引き続き扶養に入れることもあります 。扶養の認定条件は健康保険組合によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

開業届の入手方法

開業届は、税務署または国税庁のウェブサイトから入手できます。税務署で書類を受け取り、その場で記入して提出することも可能です。国税庁のウェブサイトからダウンロード・印刷し、自宅で必要事項を記入したうえで提出する方法もあります。

また、会計ソフトのなかには、開業届の作成から提出まで対応しているものもあります。

開業届の書き方

ここでは、個人事業主として開業する場合の開業届の書き方を紹介します。それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。

記入項目

- 税務署長・届出年月日

- 納税地

- 上記以外の住所地・事業所等

- 氏名・生年月日

- 個人番号

- 職業

- 屋号

- 届出の区分

- 所得の種類

- 開業・廃業等日

- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合

- 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

- 事業の概要

- 給与等の支払の状況

- その他参考事項

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

- 給与支払を開始する年月日

- 関与税理士

国税庁のウェブサイトには記載例があるので、そちらも参考にしてみてください。

税務署長・届出年月日

提出先となる税務署の名称と、開業届を提出する日付を記入します。どの税務署に提出すべきかは、国税庁のウェブサイトで確認できます。「届出年月日」は開業届の提出日であり、開業日や記入日とは異なる点に注意しましょう。

納税地

納税地とは、税務申告や納税を行う場所のことです。開業届や確定申告書などを提出する税務署は、納税地をもとに決定します。

「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択しますが、「住所地」を選び、住民票のある自宅の住所を記入することが一般的です。自宅兼事務所の場合も同様に、自宅の住所を記入します。

自宅とは別の場所に事務所がある場合は「事業所等」を選択し、事務所の所在地を納税地とすることも可能です。

上記以外の住所地・事業所等

納税地とは異なる場所に事業所などがある場合、その所在地を記入します。自宅兼事務所で納税地と同一であれば、空欄のままで問題ありません。

氏名・生年月日

氏名・フリガナ・生年月日をそれぞれ記入します。

個人番号

マイナンバーカードや通知カードを参照して、正確に記入します。

職業

自分が行う職種を記入します。「フリーランス」や「自営業」といった表現ではなく、「ウェブデザイナー」「システムエンジニア」「英会話講師」など、具体的な職種を記入しましょう。

屋号

屋号とは、個人事業主が事業で使用する名称のことです。屋号を設定することで、屋号付き口座を開設できるようになります。

たとえば、店舗や事業所などを構える場合はその名称を記入しましょう。本名のみで活動する場合は空欄でも問題ありません。

届出の区分

新規事業の場合は「開業」にチェックを入れます。事業を引き継ぐ場合は、引き受けた先の住所と氏名を記入しましょう。

所得の種類

事業によって得られる所得の種類にチェックを入れます。多くの場合は「事業(農業)所得」に該当しますが、不動産の貸し付けなどが主な収入源の場合は「不動産所得」、山林の伐採や譲渡によって収入を得る場合は「山林所得」にチェックを入れましょう。

開業・廃業等日

実際に事業を始めた日を記入します。記入日や提出日とは異なるため注意しましょう。開業届は、事業開始後1ヵ月以内に提出することが法律で定められていますが、過去の日付を開業日とすることも可能です。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合

すでに事業所の移転や増設などを行った場合のみ記入する項目です。新しく事業を始める場合は、記載不要です。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

法人化に伴って個人事業を廃止する場合にのみ使用する項目です。新しく事業を始める場合は、記載不要です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業したその年から青色申告で帳簿付けし、確定申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書」も提出するため「有」にチェックを入れましょう。青色申告承認申請書は国税庁のウェブサイトまたは税務署で入手できます。

事業の概要

職業よりも詳しく、事業内容を具体的に記入します。たとえば「飲食業」の場合、「カフェ・軽食の提供」など、どのようなサービスや商品を扱うかなどを具体的に記入しましょう。

給与等の支払の状況

従業員を雇用する場合は、「人数」「給与の定め方」「納税の有無」を記入します。従業員を雇用しない場合は記載不要です。

専従者は「生計を同一にする家族」、使用人は「家族以外の従業員」を指します。給与の定め方は、月給や日給などの形式です。源泉徴収する場合は「税額の有無」に「有」、源泉徴収をしない場合は「無」にチェックを入れましょう。

その他参考事項

特筆すべき事項があれば記入します。特にない場合は空欄のままで問題ありません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員を雇用して給与を支払う場合、毎月徴収した源泉所得税を翌月10日までに納付する必要がありますが、「納期の特例」を申請すれば、半年分をまとめて納付できるようになります。この特例を希望し、申請書を提出する場合は「有」にチェックを入れましょう。

給与支払を開始する年月日

従業員への給与支払いを開始する予定がある場合、その開始日を記入します。雇用予定がなければ記載不要です。

関与税理士

税理士に記帳代行や申告手続きを依頼している場合は、税理士の氏名・事務所名などを記入します。自分で申告等を行う場合は記載不要です。

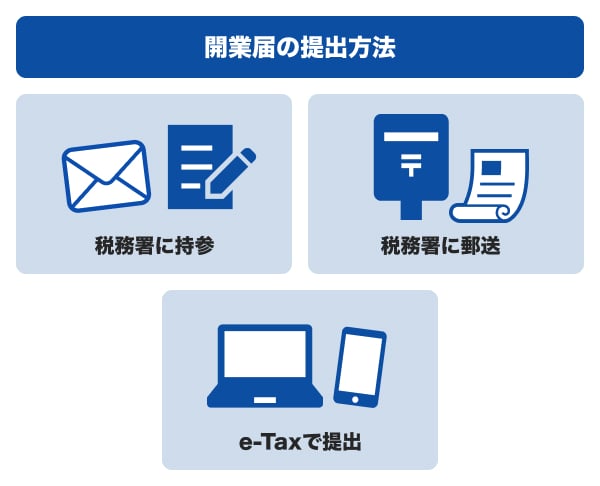

開業届の提出方法

開業届は、税務署に持参または郵送、e-Taxのいずれかの方法で提出できます。それぞれの特徴を確認し、自分が対応しやすい方法を選びましょう。

税務署に持参する

あらかじめ開業届に必要事項を記入し、管轄の税務署の窓口に直接持参して提出する方法です。開業届は国税庁のウェブサイトからダウンロード・印刷して使用するか、税務署で書類を受け取り、その場で記入することもできます。

窓口で記載する場合、個人番号の記入欄があるため、マイナンバーカードや通知カードなど、個人番号が確認できる書類を持参しましょう。また、開業届提出時に本人確認書類の提示を求められることもあります。

税務署に郵送する

国税庁のウェブサイトから開業届を入手し、必要事項を手書きまたはパソコンで記入してから郵送で提出する方法です。作成した開業届を封筒に入れて、管轄の税務署宛てに郵送します。

管轄の税務署の所在地や郵送先は、国税庁のウェブサイトから確認できます 。開業届の提出に際して手数料などの費用は発生しませんが、郵送の場合は切手代が必要になります。

e-Taxで提出する

自宅のパソコンなどで「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用すれば、開業届をウェブ上で提出することが可能です。ほかの方法と同様に、自宅で開業届を作成し、e-Taxにアップロードして提出します。

e-Taxを初めて利用する際は、利用者識別番号の取得が必要です。マイナンバーカードと、ICカードリーダーまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要になるため、準備しておきましょう。

個人事業主が開業をするときに必要なもの

税務署に直接出向いて開業届を提出する場合は、マイナンバーカードなどの個人番号が確認できる書類と、運転免許証などの本人確認書類が必要です。

そのほかにも、次の3つの条件に当てはまる場合は、追加の書類提出が求められます。

青色申告をする場合

| 必要書類 | 詳細 |

|---|---|

| 所得税の青色申告承認申請書 | 確定申告で青色申告を行う場合に必要 |

青色申告を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。e-Taxで作成・提出が可能です。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日(※)までに提出しましょう。

- 提出期限が土・日・祝の場合は翌日に繰り越されます。

従業員を雇う場合

| 必要書類 | 詳細 |

|---|---|

| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与を支払う事務所を開設する場合に必要 |

| 青色事業専従者給与に関する届出書 (変更届出書) | 家族に給与を支払う場合に必要 |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の納付を年2回にまとめる場合に必要 |

従業員を雇用する場合は、給与支払いや源泉徴収に関する書類を税務署に提出します。これらの書類はすべてe-Taxで作成・提出が可能です。

e-Taxを利用して申告・申請をする場合

| 必要書類 | 詳細 |

|---|---|

| 電子申告・納税等開始(変更等)届出書 | e-Taxを初めて利用する際に必要 |

e-Taxを利用して開業届や各種申請をオンラインで行う場合は、事前に「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の提出が必要です。これにより、e-Taxを利用して各種手続きを行えるようになります。

個人事業主が持っておきたいビジネスに便利なもの

事業を開始するための準備を進める際は、開業届の作成や提出、事業用の銀行口座の開設などに加えて、ビジネスに利用できるクレジットカードの準備も検討しておくとよいでしょう。

個人事業主として活動を始めると、事業に必要な消耗品の購入や仕入れ、各種サービスの利用などの支出が発生します。こうした支払いをする際、法人カードで事業に関する支払いを行い、プライベートの支出と分けて管理することで、経理処理や確定申告がスムーズになります。

「法人カード」と呼ばれるクレジットカードのなかには、個人事業主が申し込める場合があります。気になる法人カードがあれば、申込条件を確認してみましょう。

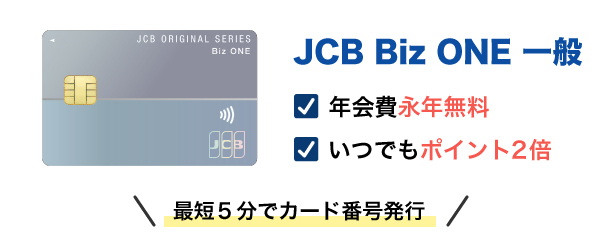

常にポイント2倍獲得!個人事業主向け法人カード「JCB Biz ONE」

「JCB Biz ONE」は個人事業主の方におすすめの法人カードです。個人名義口座の場合、ウェブからの申し込みであれば最短5分で審査が完了します。

「JCB Biz ONE」は、どこで利用してもポイントが2倍になるため、事業に関する物品の支払いなどで効率よくポイントをためられます。ためたポイントはAmazon.co.jpでのお支払いでの利用や、マイルへの移行が可能です。

- Amazon、Amazon.co.jp、 Amazon パートナーポイントプログラムおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

年会費永年無料「JCB Biz ONE 一般」

「JCB Biz ONE 一般」は、年会費が永年無料の法人カードです。18歳以上の個人事業主の方が申込可能です。コストを抑えてクレジットカードを所有したい方に向いています。

空港ラウンジサービスなどワンランク上のサービスが利用できる「JCB Biz ONE ゴールド」

「JCB Biz ONE ゴールド」の年会費は5,500円ですが、初年度無料で利用できるゴールドカードです。年間利用額100万円以上(※)で、翌年度も年会費無料になります。

国内の主要空港、およびハワイ ホノルルの国際空港内にあるラウンジを無料で利用できる「空港ラウンジサービス」を付帯しているため、出張などのビジネスシーンでも快適に過ごしやすいでしょう。

- 年会費、ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、キャッシングサービスご利用分、電子マネーチャージご利用分など一部のご利用分は集計の対象となりません。

よくある質問

-

開業届の出し方を教えてください

-

開業届の出し方は、次の3つがあります。

- 税務署の窓口へ持ち込む

- 税務署に郵送をする

- e-Taxを利用してオンラインで提出する

それぞれ特徴が異なるため、自分にあった提出方法を選びましょう。

-

個人事業主が開業届を出さないとどうなりますか?

-

開業届を提出しなくても罰則はありませんが、屋号付き口座を開設したり、補助金の申請をしたりできないなどのデメリットがあります。また、青色申告による特別控除も受けられなくなるため、事業を継続的に行う予定がある方は、開業届を提出しておくことをおすすめします。

-

開業届を出すデメリットはありますか?

-

開業届を提出するデメリットは次の2つです。

- 失業手当を受けられなくなる

- 扶養から外れる場合がある

扶養に関しては加盟する健康保険組合によって条件が異なるため、確認しておくとよいでしょう。

開業届を提出することで青色申告の特別控除を受けられるようになったり、屋号付き口座を開設できたりといったメリットを得られます。そのため、継続して事業を行う場合は開業届を出すことをおすすめします。 -

開業届はどこに出しますか?

-

開業届は、納税地を管轄する税務署に提出します。管轄の税務署は、国税庁のウェブサイトで郵便番号などから検索できます。

-

開業届の書き方を教えてください

-

開業届は、氏名・住所・開業日・職業・屋号・個人番号(マイナンバー)などの必要事項を記入します。屋号の記入は任意となりますが、屋号付きの口座を作りたい場合などは記入しておくと便利です。事業名や店舗名を屋号として使えます。

法人の本人確認書類不要!

最短5分で発行可能

会計ソフト等との連携可能で

J-POINTはいつでも2倍

初年度年会費無料+条件達成で

翌年度も年会費無料

- 掲載内容は予告なく変更となる場合があります。

- 【監修者】

-

氏名:高柳政道(たかやなぎ まさみち)

資格:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、DCプランナー2級一級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得後、2020年5月に金融コラムニストとして独立。企業に属さないFPとして投資商品の選び方を中心に情報を発信。

資産運用・生命保険・相続・ローンなど、多岐に渡るジャンルの執筆及び監修業務を手掛け、関わった記事数は500を超える。

関連記事を見る

開業届は個人事業主としての開業を知らせる書類ですが、提出しなくても特に罰則はありません。ただ、開業届を提出することで確定申告の際に「青色申告」ができるという大きなメリットがあります。最大65万円を控除できるため、控除がない白色申告よりも節税効果が期待できます。従業員を雇って青色事業専従者給与を適用するにも開業届が必要なので、開業したらすぐに提出しましょう。